Windows 11にアップグレードした後、IMEで漢字変換時の違和感や使い慣れていない機能など、以前の旧IMEに戻したい場面が出てくることがあります。

私の場合はアプリとの互換性の問題が出て旧IMEに戻しました。

本記事では、以下の内容についてわかりやすく解説します:

- Windows11で旧IMEを有効にする方法

- 旧IMEで入力モード(あ/Aなど)の表示を画面中央に出さない設定

- 変換モードのカスタマイズと活用法

- なぜ旧IMEの人気が根強いのか?その理由を考察

Windows11のIMEの特徴

Windows 11では、IME(日本語入力システム)が新しい仕様にアップデートされています。

機能自体は向上していますが、UI面で大きな違いがあり、多くのユーザーが違和感を抱いているのが、以下の表示です。

- 絵文字の検索ができる

- 候補ウィンドウが刷新されている

- 50音タッチキーボードレイアウトが導入されている

- 設定がWindowsの設定にまとめられており、各種設定がしやすくなった

旧IMEに切り替える方法

旧IMEに戻すことで、Windows 10以前の使い慣れた入力感覚を取り戻すことができます。

手順は以下の通りです。

- スタートボタンから「設定」を開く

- 「時刻と言語」→「言語と地域」を選択

- 「日本語」欄の右にある「…(その他の設定)」→「言語のオプション」へ進む

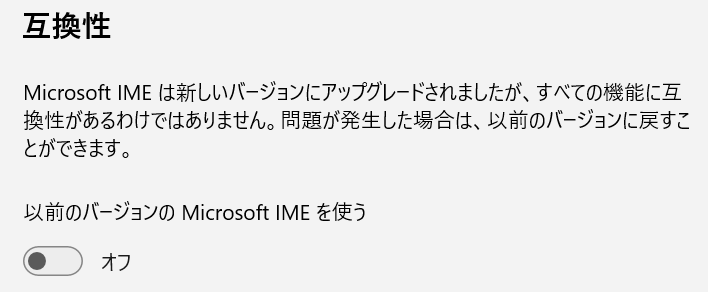

- 「Microsoft IME」の「オプション」を開く

- 「全般」を開く

- 「互換性」カテゴリにある「以前のバージョンの Microsoft IME を使う」をオンにする

- 「IME バージョンの変更」が表示されるので「OK」を選択

この設定を有効にすると、変換精度やショートカットキーなども旧バージョンの仕様に戻ります。

入力モードの切り替え表示を画面中央に出さないようにする設定

旧IMEを使用するようにすると、「あ」や「A」といった入力モードの切り替え通知が画面中央に表示されるようになります。

この表示が煩わしいと感じる場合、それをオフにする方法があります。

以下の手順で設定してください。

- 設定アプリを開く

- 「時刻と言語」→「日本語」→「Microsoft IMEのオプション」を選択

- 「全般」→「入力モード切替の通知」へ進む

- 「画面中央に通知を表示する」をオフにする

これで、モード切り替え時に「あ」「A」などが画面中央に表示されなくなります。

入力欄付近に控えめに表示されるか、まったく表示されなくなります。

画面中央に毎回大きく表示されることによる視覚ストレスを減らすには、非常に効果的な設定です。

変換モードのカスタマイズで作業効率をアップ!

旧IMEに戻したあとは、変換モードの切り替えをショートカットで効率化しましょう。

以下は、よく使われるショートカットです。

- F6:ひらがなに変換

- F7:全角カタカナ

- F8:半角カタカナ

- F9:全角英字

- F10:半角英字

- Ctrl + Caps Lock:直接入力(半角英数)

これらを覚えておくと、いちいちIMEパネルを操作する必要がなくなり、キーボードだけで効率よく文字入力が可能になります。

さらに、「IME詳細設定」→「キー設定」から、自分好みにカスタマイズすることもできます。

なぜ旧IMEを使いたがる人が多いのか?その理由を考察

新しいIMEにはセキュリティ面や利便性の改善がありますが、それでもなお旧IMEが好まれる理由は、以下のような点にあります:

- シンプルな挙動とUIでストレスが少ない

- 不要な通知表示がなく、作業に集中できる

- 長年の使用により操作感が身体に染みついている

- 使用しているアプリとの互換性の問題

特に業務や執筆など、長時間文字入力を行うユーザーにとって、IMEの使い心地は生産性に直結します。

そのため、安定して動作する旧IMEは根強い人気を誇っています。

もちろん、新IMEにも今後のアップデートで改善が入る可能性はありますが、現時点では「旧IME+カスタマイズ」が最適解といえるでしょう。

まとめ

Windows11での文字入力に違和感がある場合は、旧IMEに戻すことで解決するケースが多いです。

また、入力モード切り替え時の画面中央の表示も、設定から簡単にオフにできます。

- 「以前のIMEを使用する」設定で旧IMEに切り替え可能

- 入力モード(あ/Aなど)の表示は「IMEオプション」から非表示にできる

- 変換モードはショートカットキーやカスタマイズで効率化できる

これらの設定をうまく活用することで、Windows11でも快適な日本語入力環境を手に入れられます。

日々の作業効率や集中力にも良い影響を与えてくれるはずです。

慣れた環境を自分の手で再構築してみましょう。

免責規定

この記事で提供される情報は、一般的なガイダンスを目的としており、すべての環境やシステムでの動作を保証するものではありません。

OSのバージョンやリリースによっては、記載されている事が実行できない、または異なる結果をもたらす可能性があります。

また、会社所有のパソコン、スマホ、タブレットなどでは、ポリシーや権限によって実行できない場合があります。

この記事の情報を使用することによって生じる問題や結果について、筆者およびサイト管理者は責任を負いません。

すべての操作は自己責任で行ってください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

またお会いしましょう!

コメント